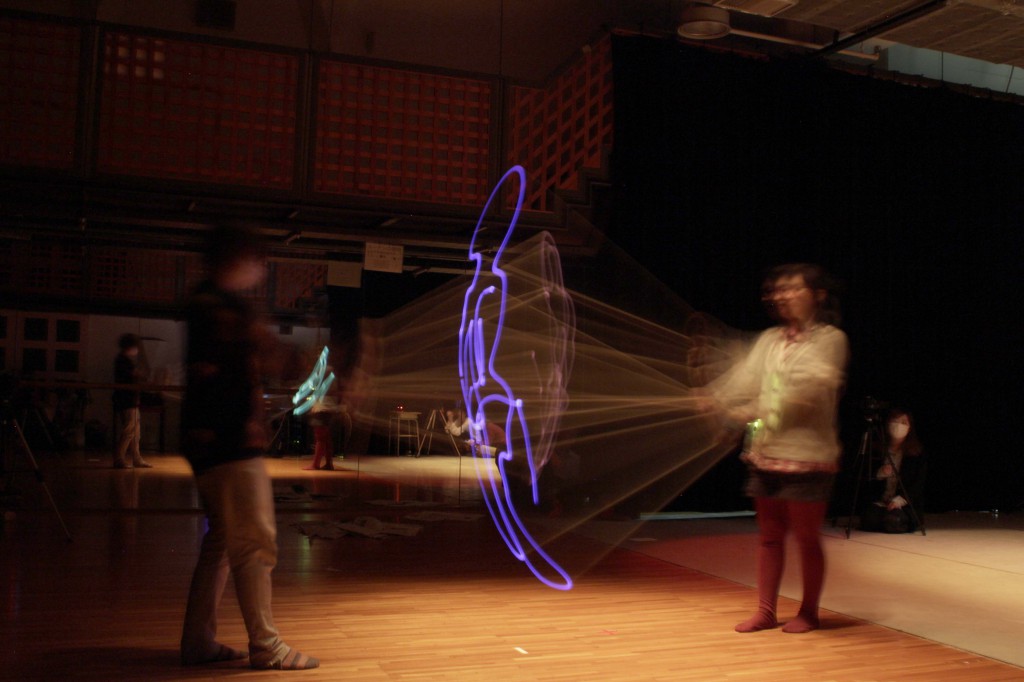

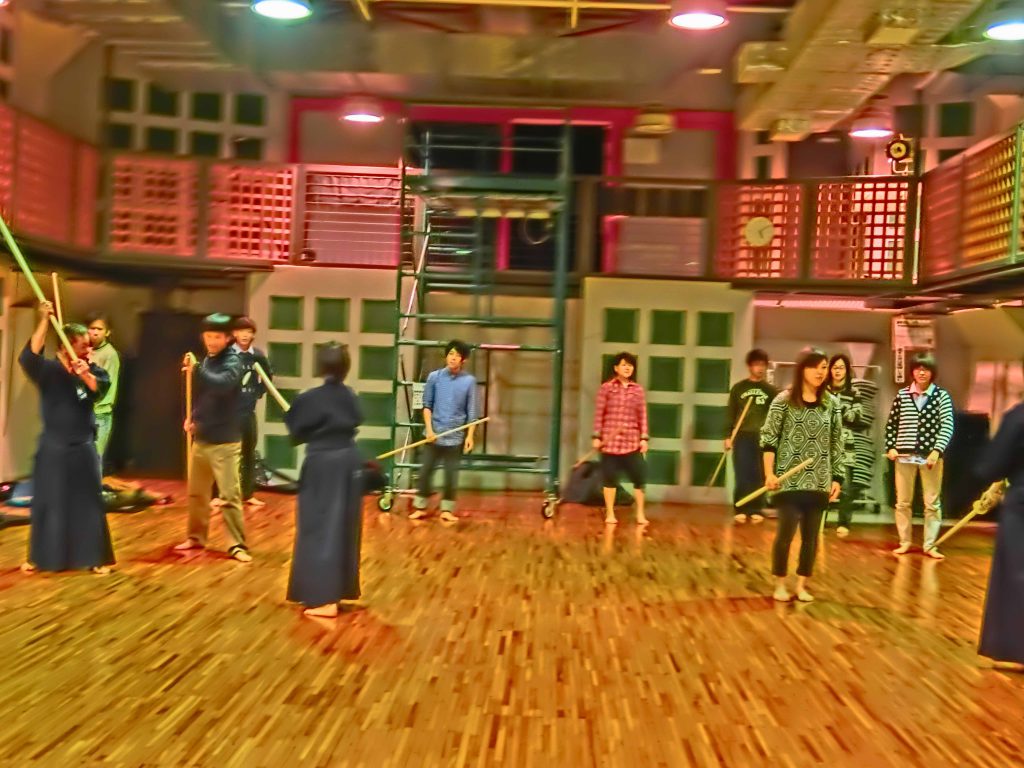

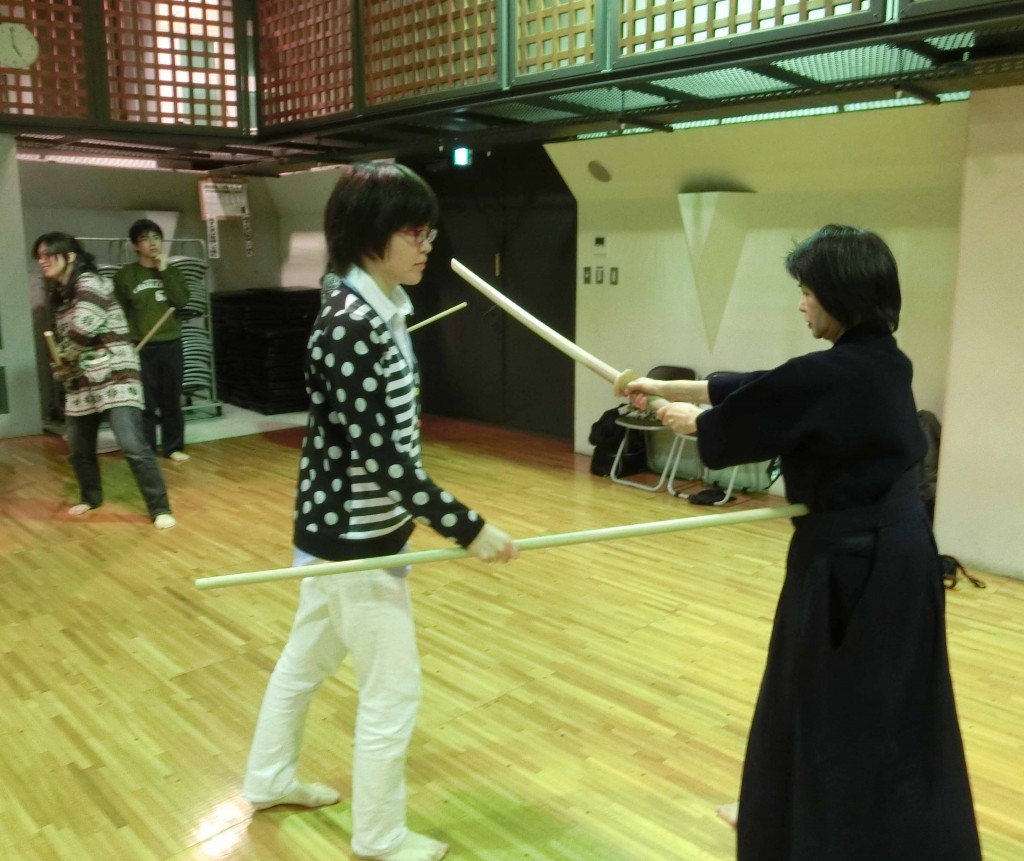

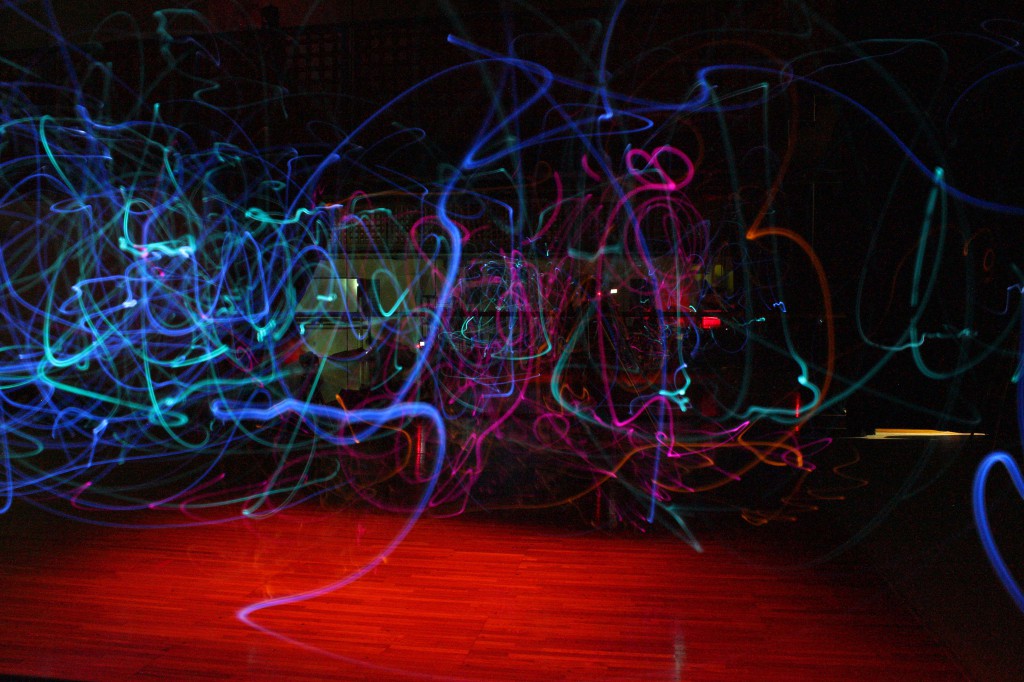

“Shake Spears Dialog– From Jodo* to Art” is a kind of creative art forms inspired and developed by assimilating kobudo, Japanese traditional martial arts. Two performers interacting with each other with a LED-embedded “jo”, round wooden stick in place of a sword, leaving complex traces of brilliant light. It is a serious (almost life-and death) “dialog”. This is a special class for students at Tokyo Keizai University, majoring in communication . Syllabus(japanese)

Shake Spears Dialog by Rieko Nakamura(artist/ guest professor)

Member: Miki IWAI,Mina IWAKI,Shinkichi ARAGAKI,Shinkichi HIRONO,Yuki INOUE,Masashi MIYAZAWA,Nanako Ichikawa,Kyouhei TOKUE,Yoshiaki NAGATO,Natusmi ISHI,Kouki HASEGAWA,Yusuke SEKIDO,Taiki KIJIMA,Satoshi MAGAKI,Makoto HAGIWARA,Natuski SHIROTA,Miyaka NARUSE,Misa NOGUCHI

Special thanks:Toshihiro ANZAI(system artist)

*Jodo is one form of the Japanese traditional martial arts. “Jo”, a round wooden stick, is used to defend oneself against attacks from enemies.

杖道からアートへ Shake Spears Dialog

shake 振る,揺さぶるspear 槍(やり)銛(もり),dialog対話・・・・

シェイクスピアズダイアログは、シェイク=振る、スピア=槍、の意味。古武道に倣うことに端を発した創作システム。LEDを仕込んだ光る杖による本気の(命がけの)対話を、痕跡として残す試みだ。

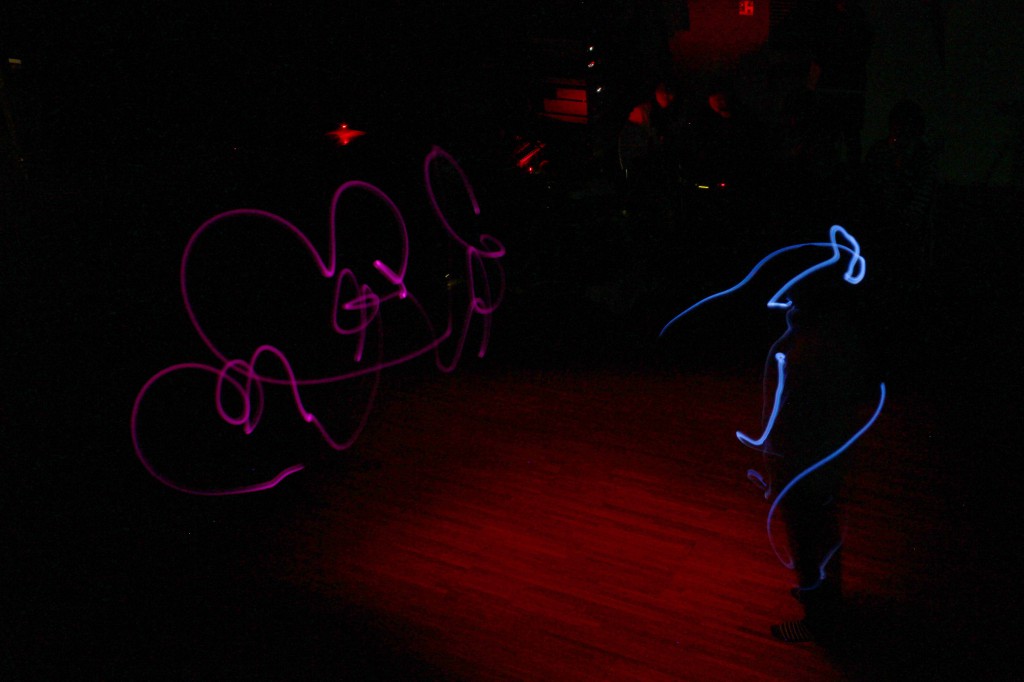

2. 暗闇でLED杖による、杖道形1本目「着杖(つきづえ)」

3. シェイク・スピアズ・ダイアログ -光る杖の対話-炸裂する!

ワークショップおよび作品制作は、マジ(本気!)を起動するワークショップデザイン(東京経済大学コミュニケーション学部「表現と批評」木曜・4限&5限/担当教員 中村理恵子 ) の一環として実施。

協力:安斎利洋(システムアーティスト)

メンバー:新垣伸二郎、岩木美奈、廣野臣吉、井上祐貴、宮沢柾志、岩井美貴、市川菜々子、徳江恭平、長門良明、 石井なつみ、長谷川幸希、関戸祐介、木島大幾、籬聡、萩原誠、城田夏響、成瀬都香、野口美沙

1. 暗闇でLED杖による、相手をなぞる

2. 暗闇でLED杖による、杖道形1本目「着杖(つきづえ)」

3. いよいよシェイク スピア ダイアログ 暗闇に炸裂する!

杖道プラクティスで倣った対話的な形情報を離れ、自由に動いてみる。

自由って,,,, 案外動きの幅がない。杖道の形情報も意識しながら、日常の動きの幅をいかに拡張するのか?

そこで、ゲームを仕掛ける:シェイク=振る、スピア=槍、ダイアログ=対話

短いセンテンスの動き「指令書」を作成。あらかじめ組み合わせた二人が進みでて、それぞれランダムにこのカードを引く。互いの「指令書」の文言は、明かさない。胸に秘めて数十秒、相手の出かたをみながら動いてみる。

炸裂!

後ろに回るVS.からかう、猫をじゃらすように

青hiruno:後ろに回るVS. 赤inoue:からかう、猫をじゃらすように

別アングルから↴

懐に入るVS.包む

青naruse:懐に入るvs.赤noguchi:包む

別アングルから↴

自分で自分をなぞるVS.相手に応じる

青ichikawa:自分で自分をなぞるvs.黄kijima:相手に応じる

相手に応じるVS.相手に応じる

黄+紫:shirota相手に応じる vs. 青:aragaki相手に応じる

別アングルから↴

好かれたいVS. ?

青+緑:tokue 好かれたい vs. 黄+紫:hagiwara ?

別アングル↴

包むVS.好かれたい

動け!

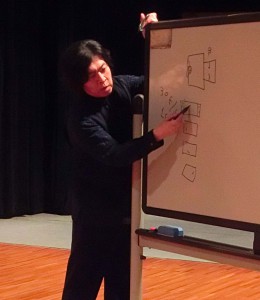

◎ゲスト講師、ほか、今後の予定

11月27日 安斎利洋さん(システムアーティスト)をお招きします。この『Shake Spears Dialog』成果を受けてあるいは裏切って、ワークショップをコラボレーションします。

▼安斎さんからの伝 言です。「上下なるべく同色の服装で来てください。

▲動画制作は、つづく・・・・

◎資料

杖道×アート、動体×動体ワークショップ http://rieko.jp/lab/?p=4822

アーカイブス http://rieko.jp/lab/?page_id=1693

・チーム分け

撮手(バルブ設定研究)

機材(光る杖、照明、ほか)

演者/演出(動きの確認、ルールの検討)

進行/記録(撮影者、時間などの記録、データ管理)

・動きのルールを錬る

1)肩慣らし:相手をなぞってみる、自由の8秒動いてみる

2)ルール:着杖を光る杖でやってみる、カード引く

3)つい、マジに動くルールへ 「指令書再考」