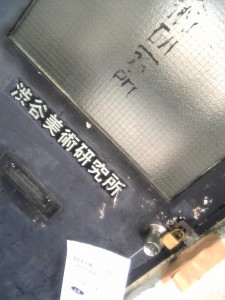

京王線と井の頭線が交わる明大前の改札をくぐって左に1分いけば、「プロの養成を目的として、受験生お断り」という渋谷美術研究所が在った。

ここを主宰された岩坂義樹先生が亡くなって10年になる。

1980年はじめ、私にとっては単なる乗換駅の明大前駅ホームから見える看板をぼさーっとみてた。ふっと気が向いて下車する。それ以来7年間、ディジタルやインターネットに出会う直前まで、油絵の具や粘土や木炭にまみれた、熱い制作の現場となっていく。さまざまな人々が行き交うのをキョロキョロどきどきしながらも、黙々と自分の絵筆は、重さなっていく。

なかむらmixi日記 http://rieko.jp/mixi/diary/215913613.html

●渋谷美術研究所

画家、鎌倉学園美術教師 岩坂義樹と友人により1966年創立

副所長 指導と事務局、清水正子

岩坂義樹プロフィール(1939年-2006年08月26日 享年67歳)

福島県白河市にて少年時代を過ごし、画家であった父喜好に手ほどきをうけ、父死去の後にその 友人、版画家福田年秋氏に師事する。鎌倉では、大宮松太郎、金沢重治画伯に師事する。武蔵野美術学校(現美術大学)では、山口長男、森芳雄、麻生三郎はじ め多くの画家に薫陶をうける。在学中日本版画院新人賞・会友推挙・退会後日本美術会々員になり日本アンデパンダン展に出品しつづける。毎年2回個展。1962年美校卒業後各研究所講師を経て1966年渋谷美術研究所を友人達とともに創立する。所長としてリアリズムの方向をめざし、 プロの養成にあたり今年で20年になる。1973年 ベルリン世界平和友好祭文化部門の日本代表とし参加し作品発表、美術館収蔵。現材鎌倉学園にて美術を教えるかたわら、個 展・グループ展等をはじめとする美術活動に参加し現在に至る。

(1986年開催の、岩坂義樹「現風景」展 /わたくし美術館 北鎌倉小舎より)

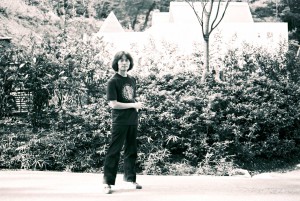

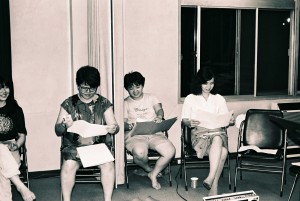

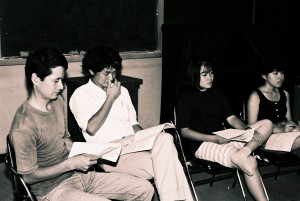

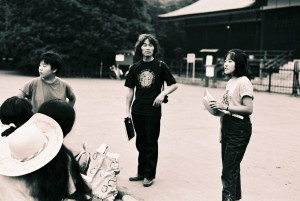

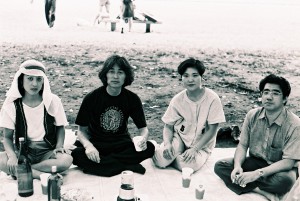

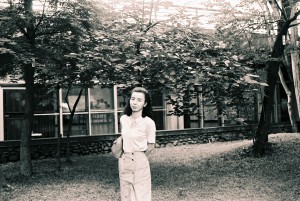

●アルバムは、1985年前後?「水元青年の家」での夏合宿の様子

●2016年8月、当時土曜日のクロッキー会でご一緒した辻さんとひさびさ界隈を散歩した。

●「キドアイラックホール」

ここも年内で閉館されるのだということを知った。

改札をくぐって左に1分いけば、研究所。反対側、甲州街道沿い行くと、あの寺山修司の天井桟敷やつかこうへい、浅川マキたちが出入りしたというカフェもある小劇場・ギャラリー「キドアイラックホール」が在る。

1960年代、前の東京オリンピックのころ、同年代の男たち二人たちが、それぞれ表現者たちのための、「場」を、この駅至近に開いていたというのは偶然だろうか?たぶんなんらかの交流や付き合いがあったのだと思うけれど、当時、清水正子さんと話題にしたのか記憶が非常に曖昧でもある。

1964年に小劇場の草分けを設立した窪島誠一郎氏インタビュー、プロフィール

1941年東京生まれ。作家、美術評論家。キッド・アイラック・アート・ホール館長、信濃デッサン館および無言館館主。1964年に小劇場の草分けキッド・アイラック・ホールを設立。79年に夭折画家のデッサンを収蔵する信濃デッサン館を、97年に戦没画学生の作品などを収蔵する無言館を設立。『父への手紙』『明大前物語』など、著書多数。